您看此文用

·

秒,转发只需1秒呦~

我们作为个人很难不关注别人如何看待自己,他人的评价就像一面镜子,能帮我们认识自身。但是,这些印象、评价又永远不会是真正客观的,它会被弯曲、放大或缩小,于是这些带有主观性的变形,又成为所谓“他者”自身的一面镜子。

个人如此,国家亦然。

今天团团和大家分享的,是一组生动的画面。1840年-1911年,在中国国门初开又积贫积弱的时代,美国媒体如何看待这个陌生的大国?从这些“他者的眼光”中,也许我们能以另一个角度再回顾已经熟悉的历史。

漫画中的“满大人”

美国早期报纸杂志中有关中国的图像,有很大一部分是以漫画的形式来表现的。这并不奇怪,因为当时美国人心目中主要的中国人形象是凭借妖魔化想象而塑造出来的所谓“满大人”,即一个丑陋、猥琐、保守和愚钝的漫画式东方人形象。而列强的环伺与虎视眈眈,也同样成为漫画的素材。

比如下面这幅漫画将中国描绘成一名头顶斗笠、手持烟锅、昏昏欲睡的农夫,图中日本、法国、德国与俄国为了争夺果实正打得不可开交,墙头上的英国和意大利也准备跃跃欲试。

中国问题 (The Chinese Question),《马蜂杂志》1898 年1 月8 日。

下面这幅则讽刺了清朝统治者在国家生死危急关头仍抱残守缺、顽固不化的心态。画面上英法德日等国的军舰正飞速地向中国海岸驶来,龙椅上一身戎装的光绪帝双目紧锁问道:我睿智的顾问,这种情况下孔夫子有何教诲?赏穿黄马褂的李鸿章恨不得一头钻到地里:陛下,孔夫子已过时了,他做梦也想不到中国会遭受如此奇耻大辱!

展开全文

无法预测的危机 (An UnforeseenEmergency),《顽童杂志》1898 年1 月26 日,封面。

美国的形象有时表现为这种犹豫不决又虎视眈眈,有时又以文明与自由的化身出现。《顽童杂志》的一张封面图画表现了被抓住发辫的满大人惊慌失措,哥伦比亚女神身披文明的披肩,手持进步的剪刀,正要剪掉代表丑恶传统的辫子。

剪掉辫子( The Pigtail has Got to Go),《顽童杂志》1898 年10 月19 日,封面。

有些画采取形象化的象征手法。庚子年战乱将起之时,中国被《顽童杂志》描绘成一个被烧烤的栗子,戴着传教士项圈的黑猫迫不及待地火中取栗,头顶欧洲列强羽帽的猴子在一旁观望期待。宗教的急先锋角色与殖民主义贪婪的兽性惟妙惟肖。

火中取栗 (The Old Story),《顽童杂志》1900 年7 月4 日,封面。

复杂的心态

庚子之变,美国以西方领袖自居,其心态与欧洲列强也不完全相同。《顽童杂志》形容中国的形势像迷宫一样错综复杂,稍有不慎就会战端再起,后果无法预期。图中美国山姆大叔举着谨慎的汽灯小心前进,随后而行的英德俄日奥神态各异,但谁也不敢去碰地上“开战理由”的圈套。

中国迷宫(In the Chinese Labyrinth),《顽童杂志》1901年2月6日,中心插页。

八国联军虽在军事上取得胜利,但面对错综复杂的中国问题,仍是不得要领。在《顽童杂志》1901年的漫画里,列强试图改变中国的企望与其力不从心的挫折感形成了鲜明的对比。

难以孵化的巨卵(A Troublesome Egg to Hatch),《顽童杂志》1901年4月6日,中心插页。

中国沦为半殖民地后,德国霸占山东,俄国控制东北,吃得脑满肠肥。《顽童杂志》讽刺漫画里,俄国与德国心满意足地打着饱嗝自语道:我们当然需要和平,吃饱了活动有害健康!

中国暂时安全(China Safe — for the Present),《顽童杂志》1902年4月9日,封面。

探访中国风光

但也有一些杂志所采取的方式是写实,比如美国历史上出版历史最悠久的综合性大众文化期刊之一《哈泼斯周刊》,曾派遣画家专门和作家专门到中国进行采风,以实际的旅行见闻作为绘画的素材,记录了清朝社会从衣食住行到经济民生的方方面面。

《哈泼斯周刊》派遣的作家拉尔夫与画家韦尔登,专门对京杭大运河苏州杭州段进行了走访,他们笔下的江南风物,如今看来也极有风致——

皇城鸟瞰( General View of the City of Pekin, Capital of China),《哈泼斯周报》1858 年10 月16 日。

苏州石拱桥 (A Typical Stone Bridge),《哈泼斯月报》1895 年7 月。应为大名鼎鼎的寒山寺北之枫桥,是一座横跨于古运河上的单孔石拱桥。

拉尔夫在水乡河畔遇见一位十四五岁的美貌少女,不仅容貌美丽,而且举止大方,对一行人启齿微笑,招手致意,不像其他的中国女子一见洋人马上躲避。

乡村少女 (A Country Girl in Summer),《哈泼斯月报》1895 年8 月。

有人画下了中国的社会生活和市井百相。比如《格立森画报》画中描绘的广州街头的修鞋匠。

修鞋匠 (Chinese Cobbler),《格立森画报》1852年5 月1 日。

美国记者花费了大量笔墨描绘中国江南水乡的风韵,只是不知船上这位男士正在向依窗而立的女子说什么。

水乡昆山( One House in Quin-San),《哈泼斯月报》1895年6月,15页。

陌生、歧视与排挤

那些画报所展现的另一个主题,是这两个陌生的国度刚开始有接触和交流后,所引发的一系列事件和问题。

一方面,我们能看到官方层面的走访与迎接。比如清朝正式外交出访美国,被任命为中国外交使节的蒲安臣意识到黄龙旗的必要。但据称由于没有准确的旗样,美国人自作主张替中国使团制作了一面三角龙旗,权当中国国旗使用,对外宣传是中国皇帝亲赠。1868 年6 月1 日中国使团抵达华盛顿,立即在国会山附近的大都会酒店升起了黄龙旗。从《弗兰克莱斯利新闻画报》刊登的升旗仪式可以看到蒲安臣的旗帜与大清的黄龙旗不完全一样,也没有左上角的红珠。但无论如何,这是中国旗帜第一次在美国首都飘扬,引发好奇的居民围观,而中国官员看到大清龙旗与合众花旗高高悬挂在一起,随风飘扬,绮浪迭翻,也不由得精神振奋,感觉面子十足。

升旗仪式 (Raising the Chinese Flag of the Burlingame Embassy on the Flagstaff of the Metropolitan Hotel, Washington, D. C., June 1st,1868),《弗兰克·莱斯利新闻画报》1868 年6 月20 日。

由于种族歧视、经济竞争以及华人自身语言与资本的原因,大部分华工从事的多是诸如洗衣、佣人与餐饮杂货等工作,这些服务行业不仅报酬低,而且劳动强度大、工作时间长,白人工人根本不屑一顾。即便如此,当19 世纪70 年代美国西部经济转入低迷时,还是出现了大规模排华浪潮。由于华工不仅任劳任怨,逆来顺受,而且工资低廉,白人种族主义者认为华人的廉价劳动力剥夺了白人应得的工作机会,华工成了美国下层劳工的眼中钉。

中国佬回家去 (Chinese Must Go!),《马蜂杂志》1879 年5 月14 日。

在很多美国人眼中,来自欧洲的美国东部移民延续了清教的传统,代表着工业、农业、劳工与资本,是美国兴旺发展的保证,受到了山姆大叔与哥伦比亚女神的热烈欢迎;而西海岸的华人移民则被丑化为一头凶恶的巨蟒,象征着自私、瘟疫、道德低下,预示将对美国造成巨大灾难。

东西对照 (Immigration, East and West),《马蜂杂志》1881 年8 月26 日。

洗衣是早期美国华人赖以生存的一个重要职业,很多画面以此为题材。正是由于华人的参与,美国洗衣服务不仅时间大大缩短,而且价格更为低廉。

洗熨衣物( Chinamen Sprinkling and Ironing Hotel Linen),《弗兰克莱斯利新闻画报》1879 年5 月31 日。

但也因此,不少商家以此为素材,宣传自家商品“不必频繁清洗”的卖点。

打道回府( Off for China),广告招贴画,1870 年。一家厂商在兜售其最新设计的赛璐珞假领与袖口,号称如果美国人购买了他们的产品,华人洗衣工就只能卷铺盖走人。

在排华浪潮高涨的1880 年,美国与清廷修改了《蒲安臣条约》,开始限制华人到美的人数和年限;至1882 年,国会更是通过《排华法案》,全面禁止中国移民。当时美国曾出现过一个成语,叫作“中国佬的机会”,意思就是说,事情无望了。

石泉惨案( The Massacre of the Chinese at Rock Springs,Wyoming),《哈泼斯周报》1885 年9 月26 日。美国《排华法案》通过后,广大华工得不到法律的保护, 白人暴徒的排华行动更加肆无忌惮,1885 年在怀俄明州的石泉煤矿就爆发了大规模的排华暴乱。9 月2 日, 石泉白人区结集了大批白人矿工和流氓,聚众诉说“黄祸”之苦,随后暴徒们持枪械包围了华人区展开血腥屠杀,造成华工死亡28 人,重伤15 人,财产损失惨重。

百余年过去,无论中国还是世界,都已另换了一番天地。但回看当时的这些明目张胆的排挤与歧视,是否令人感慨:即使并不完善的平等、开放与自由,也实在来之不易?而彼此隔绝和强弱悬殊所造成的陌生和危险,也未必那么遥远。

资料来源:新京报书评周刊

凤凰网文化频道

(编辑:SCQ YY ONN)

- 随机文章

- 热门文章

- 热评文章

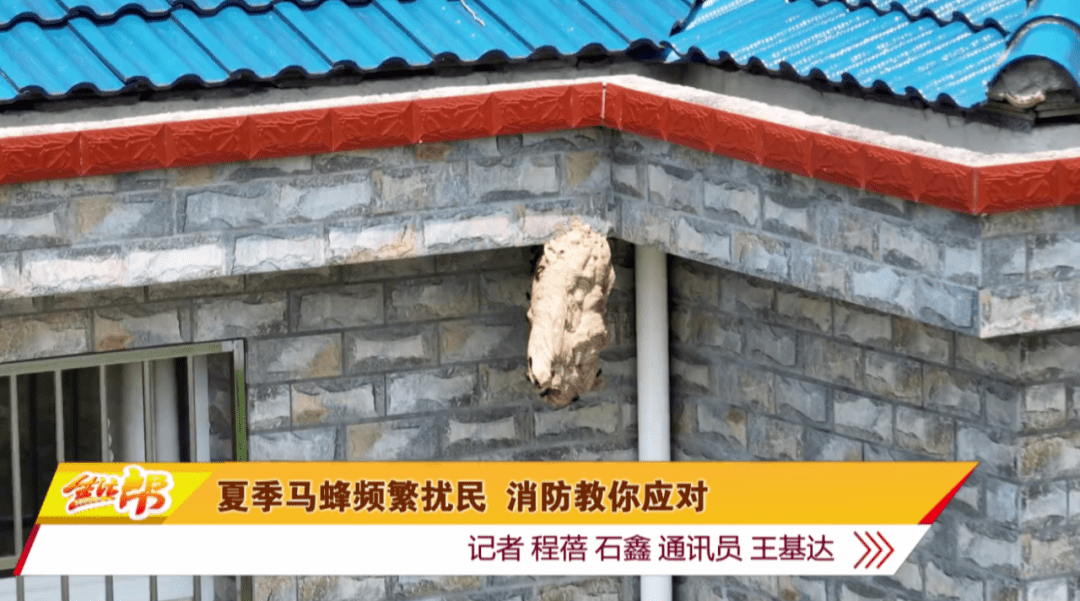

- 那拉提的养蜂女歌曲原唱 那拉提的养蜂女歌曲原唱视频

- 2022年农村合作医疗保险交多少钱 2021年交2022年的农村合作医疗交多少钱呢

- 玻璃上的贴纸胶痕迹怎么去除 如何清理玻璃贴纸胶痕迹怎么去除

- 什么机器适合在家加工 在家有什么可以小型加工机器

- 农村搞养殖养什么最好 现在农村搞什么养殖最好

- 蜜蜂的其他知识还有什么 蜜蜂的其他知识还有什么名称

- 中蜂最小蛋群发展经验 中蜂200多蜜蜂的小蛋群

- 两百箱蜜蜂一年的收入 30箱蜜蜂一年产值多少